在医保支付改革浪潮中,按病种分值付费(DIP)正成为破解医疗成本管控难题的利器。该系统通过超14000个病种组合的精准测算,将传统粗放式付费转变为基于临床过程的精细化管理模式。数据显示,首批试点医院药占比下降8.2%,检验检查费用降幅达12.7%,印证了DIP对医疗资源合理配置的赋能价值。

在三级医院绩效考核压力与日俱增的当下,DIP付费改革的数字化转型正在掀起医疗管理的效率革命。这种基于大数据的病种分值付费模式,究竟如何让医院实现'既要服务质量又要运营效益'的双赢局面?让我们揭开它的智慧内核。

随着医保支付改革不断深化,全国已有71%的三甲医院面临运营压力。某三甲医院财务科长坦言:'去年DIP支付改革后,单病种收入平均下降12%,但成本却降不下来。'这种困境下,DIP付费综合管理系统正成为破局关键。

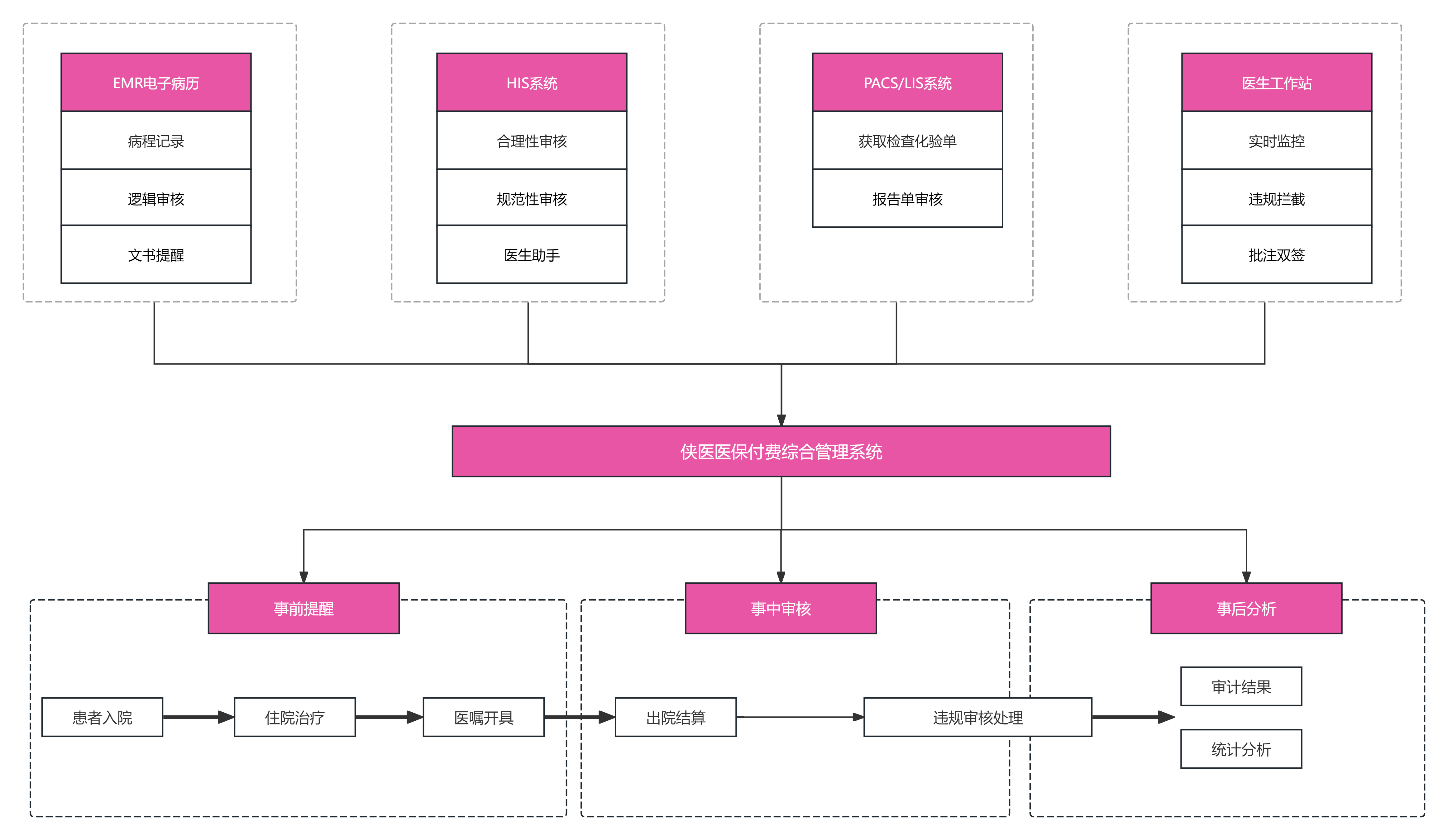

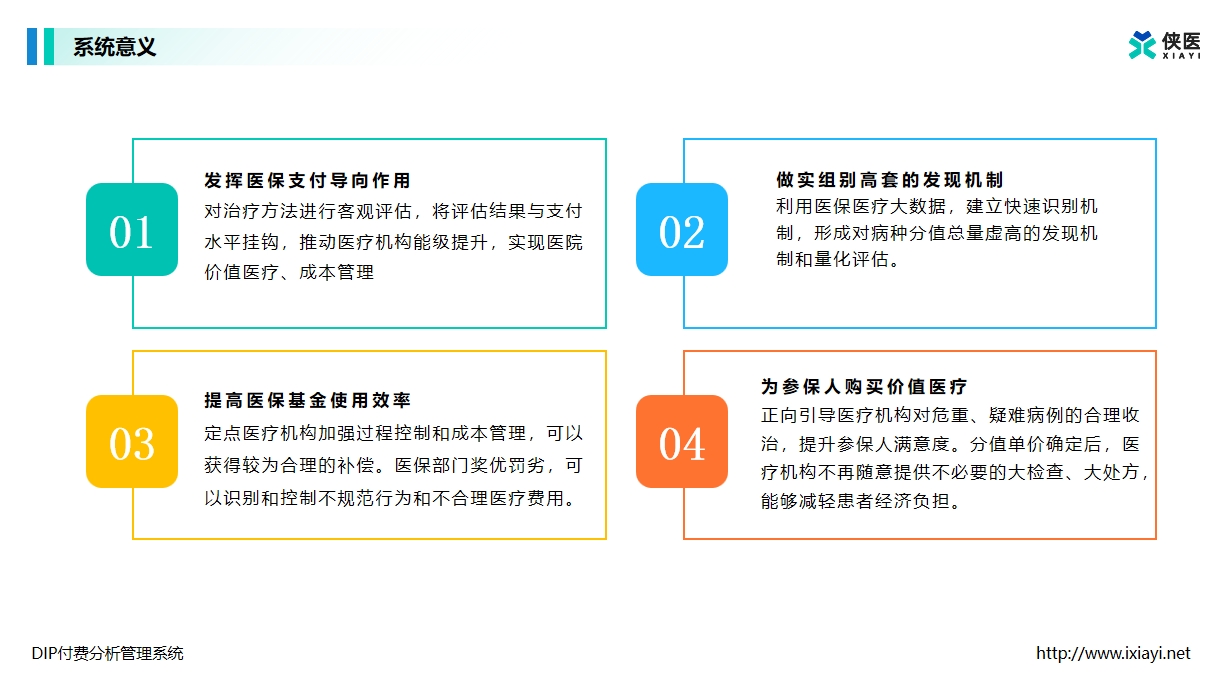

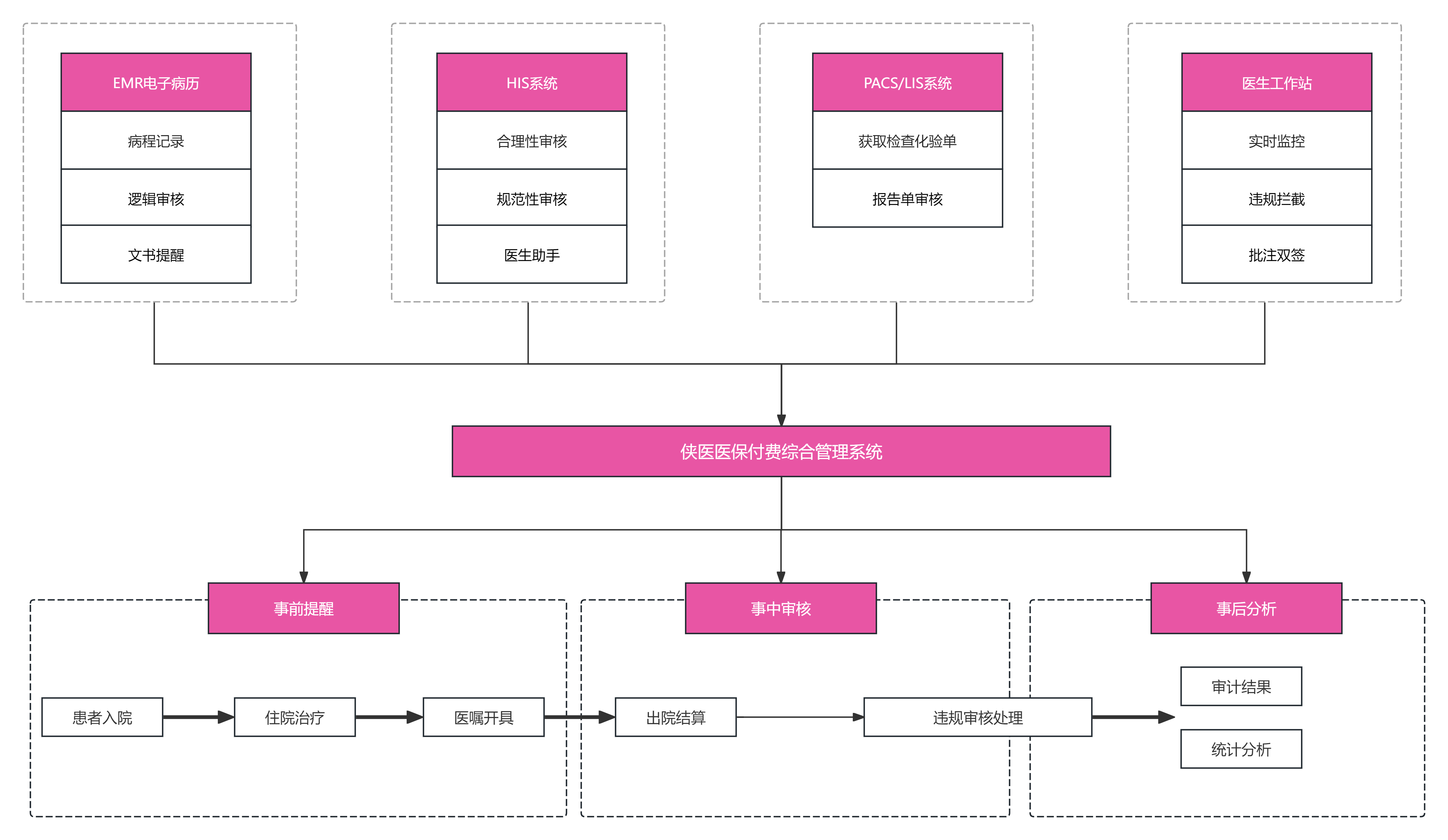

2023年国家医保局明确要求扩大DIP付费试点范围,这种基于大数据的病种分值付费模式,正在重构医疗机构的运营逻辑。与传统按项目付费不同,DIP付费系统通过'疾病诊断+治疗方式'组合形成核心病组,结合历史数据测算分值,实现'结余留用、超支分担'的激励机制。

随着国家要求2025年底DIP/DRG支付全覆盖,医疗机构亟需把握这2年窗口期,用数字化工具完成运营模式升级。只有将支付改革转化为管理革新,才能在医保新时代立于不败之地。

当前医院普遍面临“三座大山”:按项目付费导致过度医疗、医保基金穿底风险加剧、医疗质量难以量化评估。某三甲医院数据显示,传统模式下医疗资源浪费率高达18%,而医保结算清单差错率更超过25%。这些痛点倒逼着医疗机构数字化转型的加速推进。

看着每月堆积如山的药品耗材账单,某三甲医院财务科长王主任眉头紧锁:'明明都在规范诊疗,为什么医保基金还是年年超支?'这个困扰无数医院管理者的难题,随着DIP支付改革的推进正在发生根本改变。

国家医保局2021年启动DIP付费改革试点,明确要求2025年前实现全国覆盖。与传统按项目付费相比,基于大数据的病种分值付费(DIP)通过建立"疾病诊断+治疗方式"组合目录库,结合医保基金总额形成动态支付标准。数据显示,首批71个试点城市平均医疗费用降幅达12%,验证了该模式在医保控费与医疗质量平衡上的有效性。

在医保基金年均支出增速超12%的背景下,国家推进DRG/DIP改革趋势已覆盖全国71%三级医院。传统按项目付费模式导致医疗费用失控,某三甲医院数据显示:住院费用中耗材占比高达38%,CMI指数(病例组合指数)长期低于行业均值0.15。结算清单质控缺失、病种分组标准模糊、成本核算粗放三大痛点,正倒逼医疗机构寻求数字化转型。

2023年全国DIP支付覆盖率达80%的政策目标,正推动医疗机构经历前所未有的变革。某三甲医院财务总监坦言:'过去按项目收费时,药占比超40%是常态,现在DIP病种打包付费直接让药品从收入项变成成本项。'数据显示,首批试点医院平均亏损病种达17%,传统粗放式管理已难以为继。

请填写真实信息,我们将在 1 个工作日内与您取得联系

联系我们

联系我们

电话咨询

电话咨询

在线咨询

在线咨询

联系我们

联系我们