2023年国家医疗保障局发布的最新DIP技术规范明确要求,全国90%统筹地区需在年底前建立标准化支付体系。某三甲医院医保科主任王主任坦言:"传统手工分组误差率高达18%,病案首页问题导致每年近千万医保资金核减"。当前医疗机构普遍面临:分组逻辑复杂、病案质控滞后、成本测算失真、绩效评价失衡等核心痛点。

"全年亏损超500万!"长三角某三甲医院财务总监的年度报告揭露触目惊心的现实。DIP支付改革推行后,院内超支病例占比达32%,病案质控缺失直接导致医保扣款↑23%。这不仅是单个医院的困境——数据显示,2023年实施DIP的医疗机构中,68%面临成本核算体系滞后、45%存在病案编码错误、83%缺乏有效的预警机制三大管理黑洞。

随着医疗行业的不断发展,支付方式也在不断变革。近年来,按疾病分组付费(Diagnosis-Related Groups,简称DiP)模式在我国逐渐兴起,并在一定程度上改变了医院的运营模式。本文将探讨DiP付费对医院的影响,以及医院在DiP付费模式下的发展趋势。

2024年国家医保局飞行检查数据显示:78%的医疗机构存在病案首页主诊断选择错误,43%的病例出现"高编低靠"编码偏差,低倍率病例占比超过警戒线12.6个百分点。这些数据暴露出传统管理方式与DIP精细化要求的根本性冲突——当RW值(病种组合分值)成为医保结算的生命线,医院亟需构建"数据驱动型"运营体系。

国家卫健委2023年飞行检查数据显示:78%的医院存在病案首页质控漏洞,63%的医疗机构尚未建立动态成本监测体系。某华东三甲医院因"高编低靠"编码错误被追回医保资金超千万,暴露出传统粗放管理模式难以适应DIP付费系统的精准化要求。

医保DIP(诊断相关分组点数付费)和DRG(诊断相关分组)付费是两种不同的医疗费用结算方式。它们在理念、操作流程和实施效果上存在一定的差异。下面将从几个方面详细阐述医保DIP和DRG付费的区别。

2023年国家医保局最新通报显示,全国DIP试点城市已覆盖超过90%的三级公立医院,住院医保基金结算金额中DIP占比突破65%。然而,某省会三甲医院院长坦言:“以前是‘多做多得’,现在变成了‘错做多亏’”。成本失控、病案质控缺失、绩效评估僵化三大困局,正迫使医院运营模式迎来智能化变革。

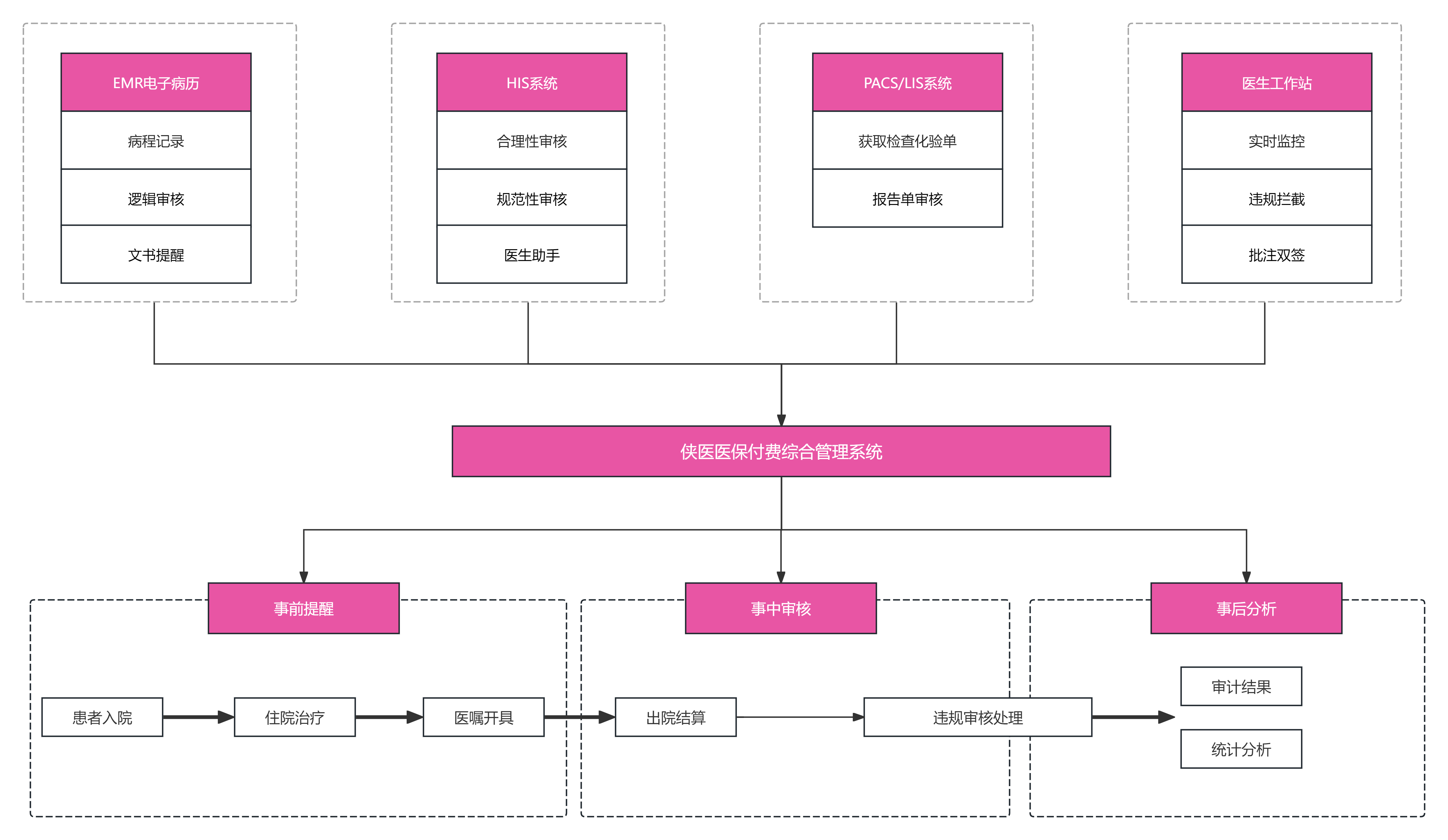

在医疗改革不断深化的今天,医保支付方式的创新成为推动医疗行业高质量发展的重要驱动力。DIP(Diagnosis-Intervention Packet,诊断干预包)医保综合管理系统作为其中的佼佼者,正以其独特的优势成为医院精细化管理的得力助手。本文将从DIP医保综合管理系统的实际应用出发,深入剖析其在提升医院运营效率、优化医疗资源配置、强化医保基金监管等方面的显著成效。

随着医保支付改革的不断深入,按病种分值付费(DIP)的试点范围不断扩大,医院传统的粗放式管理模式已经难以适应新的医保支付环境。面对DIP支付带来的挑战,医院需要积极转变管理理念,借助先进的信息化手段,实现精细化、智能化的管理,以降本增效,提升竞争力。

DIP 综合管理系统,即基于大数据的病种分值付费(Diagnosis-Intervention Packet)综合管理系统,是一种利用大数据技术对病例进行分组和付费的创新医保支付管理工具。它打破了传统医保支付方式的局限,通过对海量医疗数据的深入挖掘和分析,实现了对医疗服务的精细化管理和科学化支付

请填写真实信息,我们将在 1 个工作日内与您取得联系

联系我们

联系我们

电话咨询

电话咨询

在线咨询

在线咨询

联系我们

联系我们